《墨香流淌——吉安书法展述》出版后记

编辑: 经琬来源: 吉安市书法家协会2024-08-16 10:28:50

编辑: 经琬来源: 吉安市书法家协会2024-08-16 10:28:50

在出版界,有一条不成文的规则,称之为“遗憾的艺术”。出版一本书是一项复杂的创作过程,作者、编辑和设计师在其中不断追求卓越,却也不可避免地遭遇时间、预算、技术等种种限制。这些限制有时会让最终成品与最初的构想存在偏差。正如书法家挥毫泼墨,每一本书都是独一无二的艺术品,同时也是一场充满挑战的旅程。它要求创作者在创意、技术、沟通和细节管理等多个维度上进行精心打磨。因此,尽管遗憾不可避免,但它也让每一本书都拥有了自己的故事和灵魂。

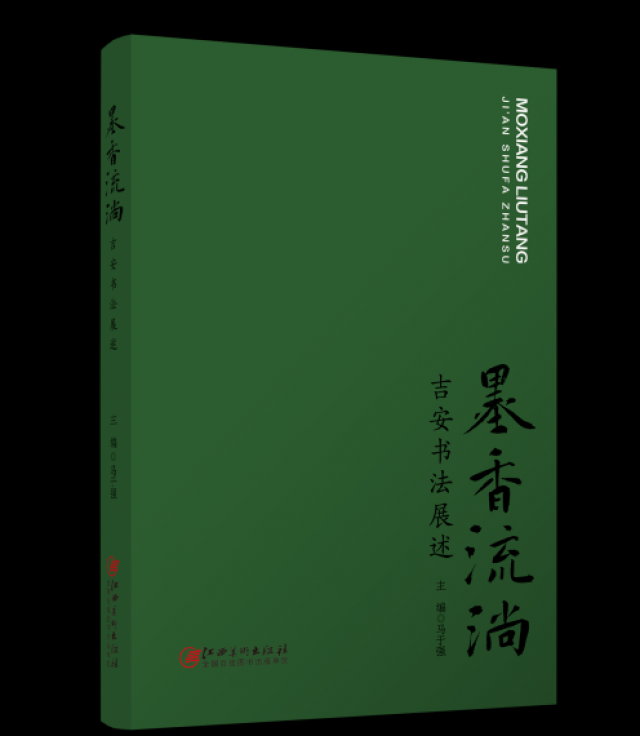

(封面设计立体效果图)

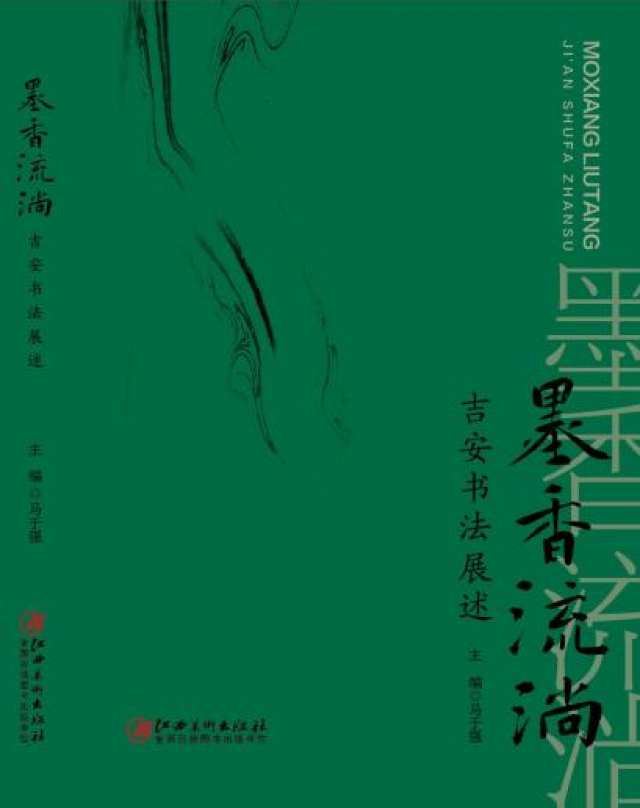

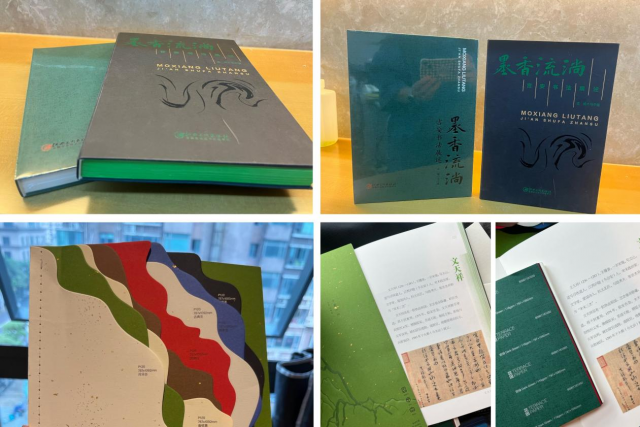

从去年6月份马于强主席和我介绍这本选题,到年前收到整本书稿,第一篇抽查安然老师的《老友记》,读完之后的兴奋,让我对《墨香流淌——吉安书法展述》装帧设计开始种种设想:我做的书不能土,必须时尚,三面滚色可以安排!文稿内容有温情,小而精才显温度。原先做的书法类的书籍大多是仿古色,这次必须打破!选什么绿?配哪种纸?这种纸单独看好看,可与内文配还是略显年轻,不够凸显人文底蕴,怎么办?……于是用力过猛,内容与形式各美其美,并不与共。直到进入印制程序前一个星期,获得过“最美图书”设计奖的梅老师说:“真正的好书应该是读者拿到书后,由内而外给人轻松舒适的感受,而不是越看越累。”才真正在一瞬间治好了我的选择困难症,而不得不在设计元素、装帧工艺上做减减减。

(装帧设计选纸效果对比图)

在信息爆炸的时代,书籍依然是人类智慧的结晶,是知识与文化传承的重要载体。作为责任编辑,我们深知出版一本书的意义和价值远不止于纸张和墨水的简单堆砌,也是嫁接作者与读者之间思想交流的平台。如果不能在作者原有内容的基础上实现锦上添花,没有想得到作者和读者那句“我会珍藏,不让它化为垃圾堆的纸浆”的职业理想和虚荣心,我想这对作者和自己的编辑时光都是一种深情的“浪费”。

[内文设计效果图(局部)]

在出版《墨香流淌——吉安书法展述》这本书的过程中,马主席的有效沟通,对我们编辑工作的理解、包容、信任和鼓励,他严谨的时间观念和高效的执行力,两三天问一次进度的工作作风,也迫使我这懒散的人不得不快马加鞭。我清楚地感受这位“完美主义者”如何带领一位懒散且偶尔有选择困难症的年轻人走出遗憾的困境,以实际行动诠释着井冈山人民的精神。事后回想,作为责任编辑,能与这位善解人意的作者合作真是心怀感激。也渐渐理解,为何吉安作为一个地市,可以由书法家协会牵头出版策划一本全面记录吉安书法故事、深刻挖掘吉安书法史料的图书项目,这与领导的核心能力是分不开的。毕竟,团体项目不同于个人项目,这里面的艰辛和复杂程度,看了奥运会的中国观众多少能理解一点。

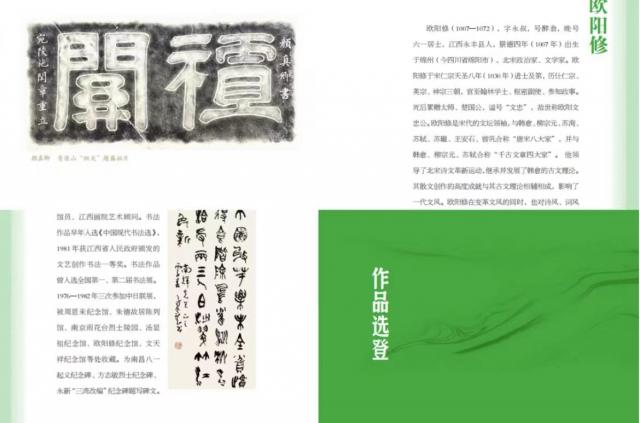

放眼江西书坛,吉安书法以其深厚的庐陵文化底蕴和独特的艺术风格,成了一个值得研究的样本。而放眼全国书坛,江西书法同样以其鲜明的地域特色和创新精神,成为中国书法艺术的重要组成部分。在过去,有一代文宗欧阳修,“中兴四大诗人”之一的杨万里,民族英雄文天祥;在现在,有从事书法教学与调研的书法博士,如贺炜炜、龙友、李小勇三位老师;也有驻守庐陵积极参加国展的多面选手,如马于强、王建民、杨仁根老师等。在吉安这片古老而又充满活力的文化沃土上,它不仅孕育了吉安这片红土地上的忠贞爱国精神和不怕牺牲的品格,而且以其深厚的耕读氛围和崇文重教的传统,成就了底蕴深厚的庐陵文化。其中,书法艺术如同一条静静流淌的河流,承载着庐陵文化的精髓,滋养着一代又一代的文人书家。从本书后面李小勇博士梳理的附表一、吉安古代书家到附表二和吉安市书法作者2017年以来入选国家级展览一览表,可以看出一条吉安书法从古至今的发展脉络,它虽是吉安书法故事的缩影,也可谓中国书法的镜像。

书籍是人类文明的见证者。每本书都承载着作者的思想和见解,记录着时代的印记。《墨香流淌——吉安书法展述》的出版,是对庐陵文化文脉的一次赓续,是吉安市书法家协会对这片土地深情的致敬,也是对吉安书法艺术的一次回望与前瞻。愿这本书能够成为连接过去与未来的桥梁,成为传承与创新的纽带,希望能够激发更多人对传统文化的热爱,让庐陵文化在新时代焕发出新的光彩。让吉安书法的墨香,永远流淌在中华民族的文化长河中。我想,这也是吉安市书法家协会出版这本书的真正意义。

(装订工艺效果图)

最后,站在责任编辑的角度,你若是问我,对这本书有遗憾吗?我会告诉你,遗憾是成长的一部分,但不要让它成为阻止我们前进的脚步,与所有的创作者共勉。

(张兰平)