铅山一中开展"河红溯源"跨学科教研实践

——以地理之眼解码茶乡密码,用非遗之火点亮教育创新

编辑: 吴凡来源: 经济晚报2025-06-23 14:25:51

——以地理之眼解码茶乡密码,用非遗之火点亮教育创新

编辑: 吴凡来源: 经济晚报2025-06-23 14:25:51

2025年仲夏夜,铅山县第一中学地理教研团队在该县河口古镇纸曰书房文化空间开启了一场别开生面的文化探源之旅。这场以“河红寻源·茶香致远"为主题的教研活动,通过"学术探源-技艺传承-创新实践"三阶递进模式,引领教师们穿越时空触摸茶乡文脉,探索乡土文化与现代教育融合的新范式。

地理之眼:解码武夷茶乡的生态密码

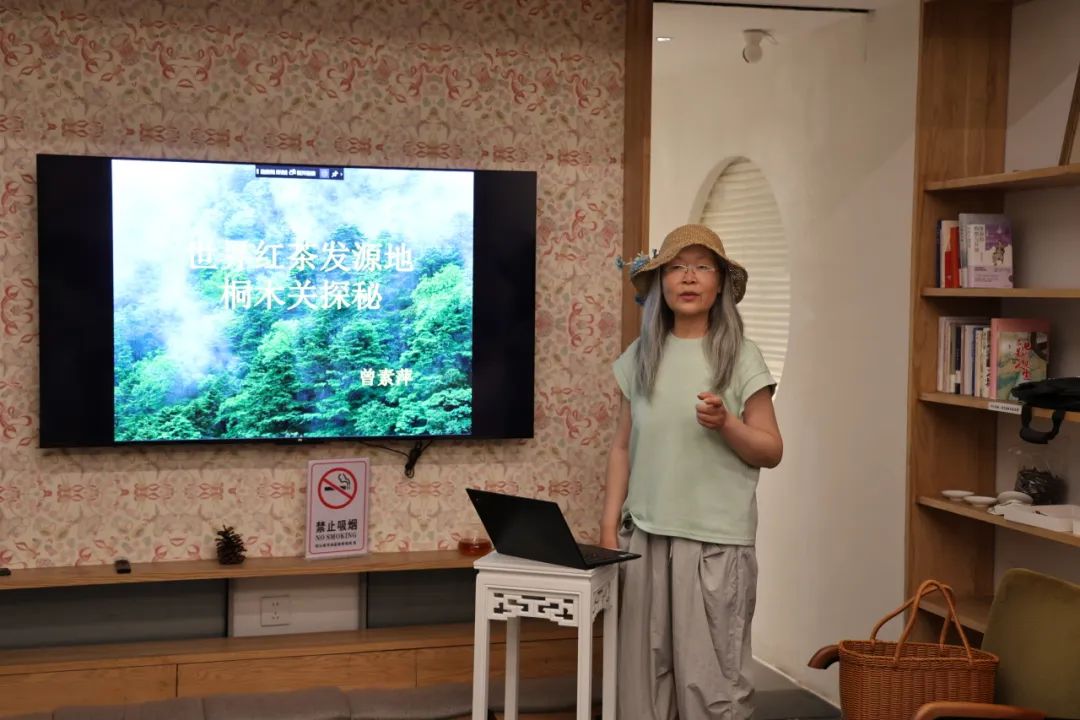

首场学术沙龙中,曾素萍教师以《世界红茶发源地桐木关探秘》为题,展开多维度学术解构:

自然造物:解析北纬27°武夷腹地"云雾生态圈"的奥秘——500米~1800米黄金海拔带、年均1800毫米降水、岩石风化滋养的腐殖质,共同构筑起茶树生长的"雾耕灵壤”。

人文匠心:还原传统制茶场景,揭示"看天做茶"的农耕哲学:萎凋程度的恰如其分、揉捻力道的精准把控、发酵温、湿度的黄金区间,展现茶农与自然对话的智慧结晶。

文明印记:运用历史地理学方法,勾勒河红茶经万里茶道走向世界的贸易图谱,实证其作为"世界红茶鼻祖"的历史地位。

五感品鉴:非遗技艺中的地理法则

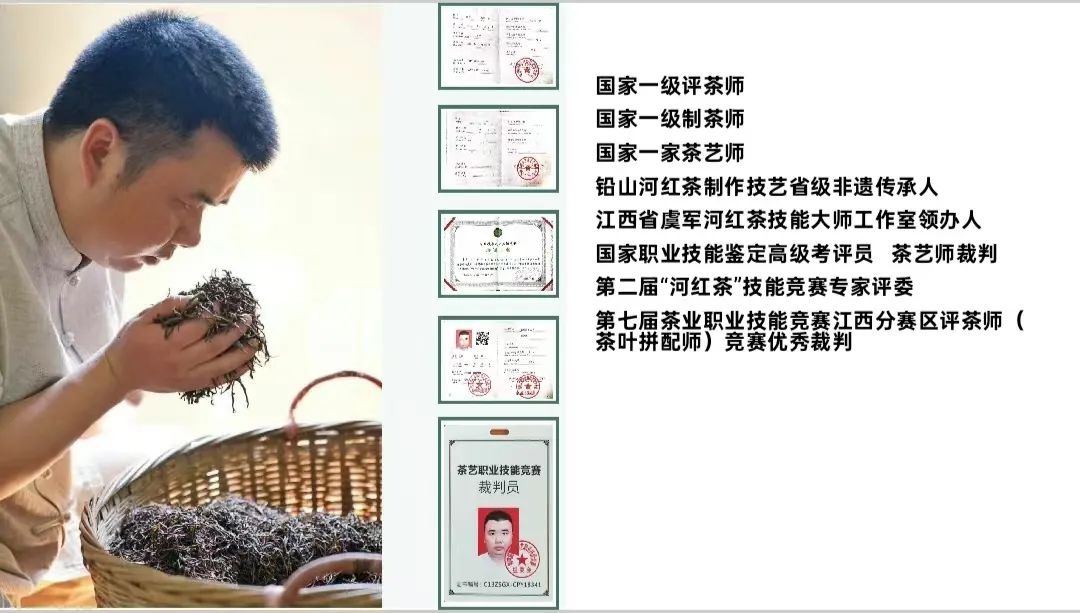

第二环节聚焦河红茶品鉴实践,省级非遗传承人虞军老师携十二道茶品,开启沉浸式感官体验,对比700米~1500米河红茶的特点,见证垂直地带性对氨基酸、茶多酚的神奇影响。

郎芽王(国家金奖):海拔1300米以上百年老茶树的芽头,集四季日月云雾之精华,采六时鸟兽花虫之灵气,蕴昼夜手工精制之匠心。

谷雨茶:谷雨茶的鲜爽甘醇,解码"清明太早、谷雨刚好"的农时密码。

花香河红:融合地域花果气息,创新花香河红的窨制工艺,演绎传统技艺的现代变奏曲。

老枞:百年茶树沉淀的醇厚,彰显岁月赋予的木质陈香。

虞军老师以“审评冲泡”与“生活茶艺”两种方式,引导教师从外形、香气、汤色、滋味、叶底五维品鉴,更通过对比不同海拔茶品的耐泡度、不同工艺茶品的香气层次,直观呈现“一方水土养一方茶”的地理法则。

茶纸交融:勾勒非遗图景

活动尾声,教师们走进纸曰书房文化空间,同时将视野从“茶”延伸至铅山另一非遗瑰宝——连四纸。在墨香与茶香交织中,探讨“两红一纸”产业如何构建铅山文化IP;如何将河红茶的地理密码转化为课堂教学案例;如何通过非遗研学培养学生的文化自信与家国情怀?

教研相长:以乡土文化厚植家国情怀

曾素萍老师总结道:“当教师亲手触摸茶山的温度,亲口品味文化的厚度,才能将铅山故事讲得更深、更远。我们不仅要让学生知道‘河红茶从哪里来’,更要让他们思考‘如何让河红茶走得更远’。”

茶香氤氲,文脉绵长。当茶汤在玻璃杯中划出琥珀色弧线,当连四纸在茶汁浸润下渐显纹路,铅山一中地理教研组以一场跨越时空的茶文化之旅,书写着教育人的文化自觉与实践担当,为“振兴河红茶”的使命注入教育力量。

(汪太柏)