川造赋能中国智造 蜀地挺起工业脊梁 ——探寻四川“十四五”工业高质量发展的奋进密码

编辑: 李盛元来源: 经济晚报2025-11-17 16:04:54

编辑: 李盛元来源: 经济晚报2025-11-17 16:04:54

“十四五”以来,四川工业写下了浓墨重彩的发展篇章:规模以上工业增加值年均增长6.6%,总量从1.34万亿元增至1.79万亿元,跃居全国第7位;规上工业企业营业收入利润率达7.3%,位居全国第7;绿色低碳优势产业营收占规上工业比重达28.2%,单位增加值能耗较“十三五”末下降15.4%……一组组亮眼数据的背后,是四川工业从“制造”到“智造”、从“单点突破”到“集群崛起”的深刻转型,是新质生产力在巴蜀大地的蓬勃生长,更是“西部高地”向“全国标杆”迈进的坚实步伐。

长江奔涌,滋养天府沃土;巴山雄峙,撑起工业脊梁。2025年11月4日至7日,“‘十四五’工业成就看四川——2025全国经济媒体社长总编四川行”活动在成都举行。来自全国近30家主流媒体的社长、总编及资深记者组成的媒体团,循着产业脉络,深入成都、德阳、宜宾三地的工厂车间、科研院所,实地见证“四川造”的硬核实力,探寻西部地区工业高地崛起的奋进密码。

媒体团在采访中

国之重器:极限制造铸就强国根基

在四川工业的版图上,重型装备制造始终是最厚重的底色,他们通过“极限制造”的硬核实力支撑国家重大战略、托举大国重器。

在德阳国机重装的生产车间,15层楼高、总重2.2万吨的8万吨模锻压力机巍然矗立,宛如钢铁巨擘。当“85后”全国劳动模范叶林伟指尖轻触操作台,这台世界顶级模锻装备便精准发力,将高温钢锭锻造成C919大飞机的“钢筋铁骨”。

“这台设备实现了我国航空航天大型模锻件自给自足,标志着中国跻身世界最高等级模锻装备国家行列。”企业负责人的介绍,让媒体团成员深切感受到“极限制造”的硬核实力。

作为我国高端重型装备研制旗舰企业,国机重装创造了400余项中国首台(套),具备一次性冶炼900吨级钢水、制造500吨级铸钢件的能力。从“华龙一号”核电机组到三峡巨型水电机组,从重型燃气轮机到深海勘探装备,其产品遍布国家重大工程现场,累计斩获600余项重大科研成果,授权专利超2000件。

在企业展示中心,一件件精密的重型部件静静陈列,诉说着四川装备制造业从“跟跑”到“领跑”的跨越历程。

相距不远的东方汽轮机有限公司,另一番科技图景同样令人震撼。在叶片加工“黑灯产线”,燃气轮机核心部件高温透平叶片历经50余道工序无人化加工,变形量控制在0.03毫米内,质量合格率达99%,人均效率提升650%。“通过数字化赋能,国内最大火电机组集群的装配时间缩短了40%。”工作人员介绍,依托9个数字化车间和5G全连接工厂,东方汽轮机实现了全环节自主制造。

更令人振奋的是其技术突破的速度与高度:自主研发的G50重型燃机实现我国在该领域从“0到1”的跨越;首款15兆瓦纯氢燃气轮机(G15H)填补国内技术空白,让我国跻身大功率氢能应用全球第一梯队。如今,“德阳造”发电设备年产量连续多年全球第一,全国每4度电就有1度出自这里的装备,70%的气电机组、60%的核电产品、50%的大型电站铸锻件均出自德阳,这座“重装之都”正以数智赋能筑牢国家能源安全屏障。

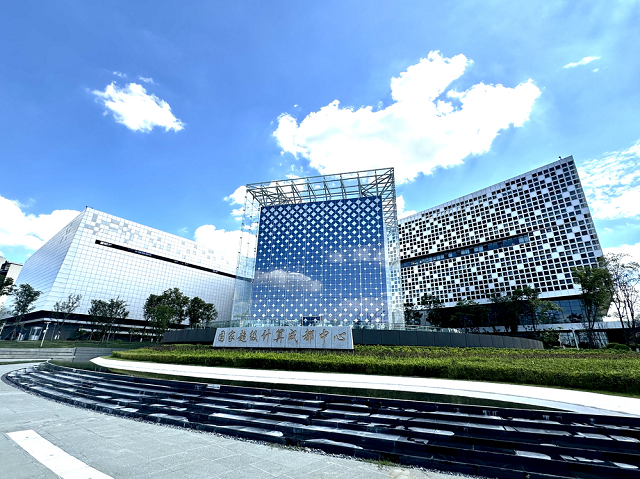

在成都兴隆湖畔,国家超级计算成都中心的“硅立方”建筑流光溢彩。这座西部首个国家超算中心,仅用三年便完成从“从零起步”到跻身国家战略级信息基础设施的跨越,算力规模达170PFlops,获批筹建国家新一代人工智能公共算力开放创新平台。“截至目前,我们已为1900多个用户提供服务,覆盖35个领域,完成超1.3亿个作业数。”讲解员的介绍让抽象的“算力”变得具体可感。

国家超级计算成都中心的蓝色“硅立方”建筑十分醒目(受访企业供图)

从稻城“拉索”观测站的宇宙线数据处理,到凉山州泥石流灾害精准预警,再到成都大运会气象预测,超算的“超能力”已渗透到科研创新与民生保障的方方面面。如今,这颗四川“最强大脑”正以澎湃算力为区域发展注入智慧动能,为四川工业高质量发展“算”出广阔未来。

链主领航:集群崛起激活产业生态

如果说重型装备是四川工业的“压舱石”,那么链主企业就是产业生态的“领头雁”。它们以核心技术为纽带,以平台优势为支撑,串联产业链上下游协同发展,构建起高效共赢的产业生态圈,为四川工业高质量发展注入强劲动能。

在成都,四川领克汽车制造有限公司(以下简称“领克”)的生产线上,平均每分钟就有一辆整车下线。冲压、焊装车间自动化率达95%以上,600余台制造机器人与600余台AGV物流机器人协同作业,23个生产系统实现数据互联互通。“我们已切换至满产快跑模式,双班生产日产量稳定在1100台以上,产品涵盖传统燃油和新能源多款车型。”企业负责人介绍,作为川渝地区首家通过CMMM四级认证的企业,该公司具备年产30万辆整车能力,2025年已实现第20万辆整车下线。

领克的快速发展是四川汽车产业崛起的缩影。四川省经济和信息化厅数据显示,今年前三季度,四川汽车制造业增加值增长18.3%,新能源汽车、汽车用锂离子动力电池产量分别增长1.7倍、55.0%。在链主企业带动下,四川已形成涵盖研发、生产、配套、销售的完整汽车产业生态,成为推动工业经济增长的重要引擎。

在宜宾三江新区,四川时代新能源科技有限公司(以下简称“四川时代”)的生产车间,智能化生产线高速运转却秩序井然。作为全球首家获得PAS2060碳中和认证的电池“零碳工厂”,同时也是世界经济论坛认证的“全球灯塔工厂”,这里的4IR技术贯穿锂电制造全流程:AI中控系统精准掌控涂布精度,CFMS系统助推碳中和,5G与无人驾驶重塑物流生态。

宜宾高新区(受访单位供图)

四川时代航拍图(受访企业供图)

“我们不仅自身实现碳中和,还带动8家川内供应链企业达成这一目标,构建起‘1+8’零碳产业群。”企业负责人介绍,自2021年6月首期项目建成以来,四川时代已投运7个生产基地,推动宜宾动力电池产能达180吉瓦时,2024年产量占全国16%以上、全球10%以上。依托这一“链主”企业,宜宾累计引进动力电池及上下游配套项目120余个,协议投资超2000亿元,形成“基础原材料—电池电芯—新能源整车—电池回收循环利用”的全产业链生态,90%以上的电池结构件实现本地配套。

“从‘长江首城’到‘动力电池之都’,宜宾用短短几年实现了产业的高质量发展。”宜宾市经济合作和新兴产业局负责人表示,2023年宜宾动力电池产业产值突破千亿元,成为四川万亿元级动力电池产业集群的核心引擎。如今,这里不仅聚集了四川时代,还吸引了凯翼等近60家新能源汽车产业链企业,储能产业园签约项目26个,正加速打造中国储能产业新高地。

白酒产业作为四川传统优势产业的代表,同样展现出链主引领的强大效应。在宜宾五粮液生态酿酒园区,全球最大的单体酿酒车间——523车间热气腾腾,600多年历史的明初古窖池群香气氤氲。“十四五”期间,五粮液集团营业收入年均复合增长率12.7%,每年跨越1个百亿元台阶,2024年实现营业收入1952.97亿元,带领宜宾产区以不到全国白酒行业5%的产量,贡献了30%的营业收入和20%的利润,成为我国首个规上酒企年营业收入突破2000亿元的白酒产区。

“我们构建了以五粮液为‘航空母舰’,51家规上白酒企业、130余户产业链配套企业组成的‘航母舰队’。”宜宾市酒业发展局局长罗景元介绍,宜宾白酒产业直接或间接带动30万人就业,税收占四川省白酒产业比重超50%。在传承传统工艺的同时,五粮液建立7个国家级、6个省部级创新平台,发现7株新菌种,绘制超3000种化合物风味图谱,以科技创新赋能产业升级,走出了一条“生态+科技+文化”的高质量发展之路。

隐形冠军:专精特新点亮细分赛道

在四川工业版图上,还有一批隐形冠军,他们以技术为刃、以品质为基,在各自领域深耕细作,成为推动产业升级的中坚力量。它们或凭借极致效率领跑行业,或依托核心技术打破垄断,用实打实的业绩诠释着“四川造”的硬核实力。

“这个‘铁疙瘩’能扎进3000米海底,精准搞定油气混相计量。”在成都洋湃科技有限公司(以下简称“洋湃科技”)展厅,董事长陈继革轻叩一台明黄色装置,向媒体团展示这家“隐形冠军”的硬核实力。作为多相计量领域的国际领军企业,洋湃科技成立10年来,将一半以上时间投入研发,累计获得国际发明专利9件、中国发明专利24件,其产品覆盖国内主要油气田,远销全球20多个国家和地区。这家专注于复杂流体测量的企业,用光量子和谐振测量技术破解了世界级技术难题,成为专精特新“小巨人”企业的潜力股。

在特锐德川开电气有限公司(以下简称“川开电气”),车间内机器轰鸣,各条生产线满负荷运转;厂区外,大型货车有序排队,工人们正忙碌装载箱式电力设备和成套输配电设备。这家始建于1980年的企业,如今已成长为中国最大的箱式电力设备研发生产基地和西南地区最大的电气开关研发生产基地,拥有15万平方米生产厂房及18条智能化生产线,正向着全年35亿元产值目标全力冲刺。“在高端装备制造领域,唯有掌握核心技术,方能行稳致远。”企业相关负责人表示,作为国家级高新技术企业和国家知识产权优势企业,川开电气汇聚500余名行业精英和学术领军人物,建立了院士专家工作站、国家输配电重点实验室实训基地等多个高端创新平台,累计获得200余项专利授权,更是全国首批获得民用核安全设备设计和制造许可证的电气设备企业。凭借全链条服务能力和技术优势,其产品已出口至全球50多个国家和地区。

东方电气(成都)氢能科技有限公司则在绿色能源赛道跑出加速度。作为西部地区氢能产业龙头,企业建成西部地区唯一的氢电转换四川省重点实验室和中国西部地区首条氢燃料电池自动化生产线,研发团队中研究生学历人员占比超80%,申报专利超200项,全面掌握氢能全产业链核心技术。其高强高压容器产品最大压力可达100MPa,在大功率电解水制氢、海水无淡化原位制氢等领域形成自主知识产权标志性产品,成功打破国外技术垄断,获评国家级专精特新“小巨人”企业和未来能源“领军企业”。

成都康弘药业的实验室里,创新药研发正在紧锣密鼓地推进。“我们常年保持10%以上的研发投入比例,最高时接近30%。”企业负责人介绍,截至2025年6月,康弘药业累计获246项授权发明专利,11个独家品种中,朗沐作为我国首个获得世卫组织国际通用名的原创Ⅰ类生物新药,打破了高价进口药垄断,上市11年完成超250万次注射;舒肝解郁胶囊成为国内首个获批治疗轻中度抑郁症的中药新药。在前沿领域,其基因治疗、抗体偶联药物等多个项目进入国内外临床阶段,让“四川药”从实验室走向国际市场。

在成都人形机器人创新中心,一场关于未来产业的变革正在发生。作为四川省“一号创新工程”首个原点项目,这家新型研发机构成立仅半年多,就已拥有30余项国际顶尖研发成果。其发布的“贡嘎一号”超轻量级人形机器人,是国内唯一、全球唯三的带“最强大脑”的机器人,实现了“成都造”人形机器人从0到1的突破;全球首款文商旅体专用双足机器人“镋钯”、AI神经网络电子皮肤等产品,勾勒出人形机器人赋能千行百业的广阔前景。“我们致力于赋予机器人像人一样的大脑、小脑和肢体,解决‘不够聪明’的行业痛点。”创新中心项目经理蔡宇扬介绍,作为链主企业,中心正串联产业链上下游,构建协同发展的产业生态。

这些“隐形冠军”的崛起,离不开四川对专精特新企业的培育。“十四五”以来,四川累计培育国家级专精特新“小巨人”企业486家、国家级单项冠军企业29家,数量位居中西部地区首位。在政策支持下,这些企业聚焦细分赛道持续攻关,成为产业链供应链的“关键节点”。

生态赋能:制度创新厚植发展沃土

工业的高质量发展,离不开优质营商环境的滋养。在成都市高新区的四川省“企业之家”服务大厅,媒体团见证了四川为企业纾困解难的“温度”与“速度”。“目前,全省已实现21个市州、138个县市区三级线下‘企业之家’全覆盖,今年以来受理工业企业诉求1.6万件。”工作人员介绍,通过“一网一号一厅一中心”服务体系,四川实现了惠企服务全天候、全方位、全周期。

“直播送政策”“精准推送”等创新服务让媒体团印象深刻。平台常态化开展政策解读直播,近期一场关于智改数转的宣讲吸引近3000人在线观看;“96999”服务专线已精准推送惠企政策短信近4.6万条,推动9月政策咨询类诉求环比下降12%。“四川的做法很务实,真正把服务送到了企业心坎上。”媒体团成员纷纷点赞。

政策红利的精准滴灌,为企业发展注入强劲动力。“十四五”以来,四川制造业贷款余额年均增长约12%,“制惠贷”“园保贷”等金融创新产品提质扩面;规上工业企业研发投入、研发强度分别增长50%、41%,培育国家级和省级企业技术中心1819家,数量居西部地区第一。在一系列政策支持下,四川规上工业企业数量达到1.99万家,A股上市工业企业134家,上云企业43万家,经营主体活力持续迸发。

绿色低碳转型是四川工业高质量发展的鲜明底色。在五粮液生态酿酒园区,酿酒废水沼气发电项目每年可减少温室气体排放超4000吨,煤改气工程年减排温室气体超20万吨,酿酒车间绿电使用占比、酒糟资源化利用率均达100%;四川时代带动形成“1+8”零碳产业群,四川高景、和光同程等企业获评“零碳工厂”。“十四五”期间,四川规上工业单位增加值能耗下降15.4%,绿色低碳优势产业营收占比达28.2%,累计培育国家级和省级绿色工厂745家、绿色工业园区100家,数量均居西部地区第一。

五粮液生态酿酒园区(受访企业供图)

在宜宾,这种“含金量”与“含绿量”的同步提升更为显著。“十四五”期间,宜宾规上工业绿色低碳产业产值突破1700亿元,占规上工业比重达44.8%,单位增加值能耗累计下降24.2%。长江干流稳定保持Ⅱ类及以上水质,22个国省考核断面水质优良率连续四年达100%,实现了从“化工围江”到“绿色绕城”的历史性转变。“我们坚定走生态优先、绿色低碳发展之路,让工业发展与生态保护和谐共生。”宜宾市生态环境局局长贾利华表示。

●四天的实地探访,全国经济媒体社长总编及资深记者组成的媒体团见证了四川工业的创新活力、产业实力与生态魅力。从国之重器的极限制造到链主企业的集群引领,从隐形冠军的细分突破到制度创新的生态赋能,四川工业用“十四五”的坚实步伐,走出了一条具有四川特色的新型工业化道路。

“从‘四川造’芯片到动力电池,从‘川字号’美食到高端装备,四川已成为我国经济发展的‘西部高地’。”中国经济传媒协会驻会副会长杜跃进的评价,道出了四川工业的时代地位。未来,四川工业将继续以创新为魂、以产业为基、以生态为翼,在高质量发展的道路上勇毅前行,为谱写中国式现代化四川新篇章注入更强劲的工业动能。

(全媒体记者熊英英)